È una storia di

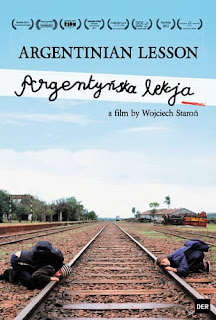

emigrazioni Argentynska lekcja (2011), film firmato da

Wojciech Staron, principalmente direttore di fotografia, che si gioca

dall’inizio la carta della sottrazione; nella ripresa di una comunità

d’origine polacca stabilitasi in Argentina il regista punta

all’essenzialità e allora ecco tanta camera a mano con

annesso pedinamento dei ragazzini in scena, dialoghi risicati e

probabilmente parecchia improvvisazione. Ciò che viene a galla

è una ricerca su un realismo naturale in cui Staron tenta di

farsi fantasma, la sua trasparenza nonostante le inquadrature

ravvicinatissime lascia i protagonisti apparentemente a loro agio

dimostrandosi per lo più “veri” al nostro occhio,

parimenti è però difficile non avere qualche

perplessità sull’andamento che costituisce Argentinian

Lesson, partendo come documentario (quasi) puro con

l’introduzione di Marcia si ibrida trasportando il tutto in un

limbo abbastanza tiepidino, chi scrive ritiene che in casi del genere

il raggiungimento di un equilibrio tra finzione e non è una

meta ardua da raggiungere che se mancata rischia di provocare una

diffusa disomogeneità, il che, sempre a mio umile modo di

vedere, è quanto accade nel film di Staron, ci sono dei

deficit tra le componenti che lo istituiscono, a taluni episodi si

guarda con indifferenza (di base: in una situazione dove non accade

granché [o meglio, è più Staron a non fare di

quel “niente” qualcosa di più] quanto appeal ha la vicenda

di una famiglia polacca in Sud America?), ad altre con leggero

sospetto (l’intensificato snodarsi dell’amicizia tra Janek e

Marcia o le vicissitudini di quest’ultima).

È comunque un film

strano Argentynska lekcja, pur avendo un’identità

incerta e pur non raggiungendo i sessanta minuti di durata, contiene

al suo interno l’accenno a svariate tematiche, ma la susseguente

trattazione zoppica. L’argomento che fa da miccia, ovvero

l’emigrazione dalla Polonia all’Argentina, si riduce a qualche

parentesi dove i figli dei migranti tentano di studiare la lingua

parlata dai propri genitori. La portata principale dell’opera

localizzata nel concetto di amicizia è, smentitemi pure nel

caso, alquanto piatta e prevedibile, posso apprezzare lo spirito dei

piccoli sullo schermo ma qui ci si ferma. A rimorchio abbiamo poi la

questione della scarsa abbienza con delle forzature notevoli (Marcia

alle prese con vari lavori) che inquinano la naturalezza della

storia. Mi preme dire che non è tanto il fatto in sé ad

essere stonato (di undicenni che lavorano nei paesi poveri ce ne

saranno fin troppi), quanto come ci viene proposto, forse c’è

troppa celerità nel collage che Staron offre e quindi al

posto di poter sentire oltre il vedere, vediamo e basta, il che è

sempre avvilente per una sana propensione alla Visione. A bilanciare

un paio di immagini si trattengono con piacere, l’ultimo sguardo di

Janek in camera, con il successivo stacco sui titoli di coda, rimane.